![]()

正派音楽院の目的・科目及び担当教師・入学案内・アカデミー・桐韻会

![]()

![]()

正派音楽院の目的

1959(昭和34)年に創立した日本音楽、特に箏と地歌三弦を中心に勉強する場所です。実技は勿論、邦楽理論、音楽史、音楽の基礎となる楽典、和声その他沢山の学科が一流の先生方から学べます。流派は問いません。入学に年齢制限はありませんが、本科は二年間、予科・教養学科・別科は一年間通学できる方を対象にしております。

正派音楽院所在地

住所 〒184-0013 東京都小金井市前原町3丁目29−14

電話番号 042-316-4213

![]()

![]()

科目及び担当教師

《学科》

| 講師 | 授業科目 | |

|---|---|---|

| 飯島一彦 | 日本文化史・日本文化史探訪/日本歌謡史 | |

| 小場瀬純子 | オペラ史・鑑賞/西洋音楽史・鑑賞 | |

| 木下愛子 | 楽典・応用楽理/楽曲分析/和声・作曲法 |

|

| 齋藤晴美 | 箏曲歌詞解明・国文学/箏・三弦のための古典文学入門 | |

| 下平克宏 | 邦楽鑑賞・謡曲歌唱法 | |

| 谷垣内和子 | 箏曲史 | |

| 塚原康子 | 日本音楽史(日本伝統音楽の流れ) | |

| 土田牧子 | 日本音楽史(近世三味線音楽史) | |

| 田辺明 | 邦楽理論 | |

| 萩岡松韻 萩岡松柯 | 邦楽鑑賞・山田流箏曲 | |

| 藤本昭子 | 邦楽鑑賞・地歌三弦 | |

| 丸山和範 | 西洋音楽の考え方 | |

![]()

《実技》

| 科目 | 講師 | 助手 | |

|---|---|---|---|

| 三弦 | 中島一子 | 奥田雅楽之一 | 平野寿里 |

| 箏曲組歌 | 奥田雅楽之一 | ||

| 箏曲 | 宮越圭子 | 田村法子 | 平野寿里 |

| 十七弦 | 宮越圭子 | 田村法子 | |

| 二十弦 | 木村玲子 | ||

| 尺八 | 渡辺紅山 | 三代 青木鈴慕 | |

![]()

学びたい内容により本科・予科・教養科・聴講科があります。

<本科>修業年限2年。入学試験有

演奏家・教授者志望の方は本科で、作曲及び理論を学びたい方は本科楽理科でそれぞれ専門的な教育を受けられます。

実技はそれぞれの科の目的にあわせて行い、優秀な音楽家として養成し、独奏、合奏の力を身につけ、学科も卒業後広い視野に立って第一線で活動できるよう充実しております。

本科卒業時に実技、学科の成績が特に優秀な場合はさらに1年間研究科への入学が許可され、勉学の機会が与えられます。

<別科>修業年限1年(2年を連続して学習することができます)。入学試験有

実技レッスンは、受験で選択した楽器(箏・三弦・十七弦・尺八)を1科目め(主)として、2科目め(副)として箏・三弦・十七弦・二十弦・尺八の中から選択して受けられます。また、「本科」「予科」で開講されている学科から5科目まで選択して受講することができます。

修了後の成績が優秀で本人の希望する場合年度内の編入試験を受けることで、次年度本科への編入が可能です。

<予科>修業年限1年。入学試験有

本科への進学を希望していて、本格的な勉強をする為の学科及び実技の基礎力を身につけることを目標に設けられています。

<教養学科>修業年限1年(2年を連続して学習することができます)。入学試験有

実技において正派准師範程度の実力があって、短期間のうちに確かな音楽的教養を身につけようとする方を対象に設けられています。

実技は同じ日に箏曲と三弦のレッスンが受けられ、本科または予科の授業の中から4科目まで選択して受講します。

<聴講科>入学試験無

聴いてみたい講義がある方のために設けられています。ただし実技は受けられません。

![]()

![]()

正派音楽院カリキュラム予定(令和6年度) ※授業日程はお問い合わせください

| 授業科目 | 講師 | 授業時間 | 内容 | |

|---|---|---|---|---|

| 邦楽鑑賞 地歌三弦 |

藤本昭子 | 月 | 13:00~ 14:30 |

地歌演奏における「発声と歌の節回し」、「三弦の演奏技法」などの基本的奏法を学びます。また三弦独奏や箏との合奏を通じて、古典曲の魅力と真価を紹介します。 |

| 邦楽鑑賞 山田流箏曲 (隔年) |

萩岡松韻 萩岡松柯 |

火 | 10:30~ 12:00 |

山田流萩岡派歌曲選『歌傳抄』を用い、山田流の様々な曲について説明を受けながら聴きます。又、組歌と山田流箏曲に必要とする河東節の発声法なども取り入れます。 |

| 箏・三弦のための 古典文学入門 |

齋藤晴美 | 火 | 13:00~ 14:30 |

箏や三弦の曲の歌詞には多くの古典作品が散りばめられています。それらの作品のいくつかを読み味わい、あわせて、曲が作られた文化的背景を学びます。 |

| 箏曲歌詞解明・ 国文学 |

齋藤晴美 | 火 | 13:00~ 14:30 |

二年間にわたって古典曲・箏組歌の歌詞について考えていきます。和歌の中から似た表現を探したり、題材となっている物語などを調べたりして、その曲に対するイメージを自分たちなりに膨らませます。 |

| 日本音楽史 (後期のみ) (隔年) |

土田牧子 | 火 | 15:30~ 17:00 |

近世三味線音楽史を主として行っています。箏曲とは異なる背景を持って発展した音楽文化の魅力を学びます。 |

| オペラ史・鑑賞 (後期のみ) (隔年) |

小場瀬純子 | 水 | 10:30~ 12:00 |

バロック時代の始まりを告げる「オペラ」の歴史的変遷を最初期のモンテヴェルディから近代のドビュッシーまで、台本と音楽的手法に注目して、映像を通して学びます。 |

| 楽典・応用楽理 | 木下愛子 | 水 | 12:30~ 14:00 |

西洋音楽の理論、コールユーブンゲンを学びます。五線譜を読み、理解するための基本となる授業です。 楽典の授業を土台として、メロディーとハーモニーの基礎、関係を学びます。また、個別にピアノレッスンの時間が多少あります。 |

| 和声・作曲法 | 木下愛子 | 水 | 14:10~ 15:40 |

作曲の基本として、音と音との関係、また美しい響きを作り出すハーモニーについて学びます。 作曲するためには、自由な発想だけでなく、約束事も必要です。実際に音楽を作るための基本となる約束事を学び、初心者にもわかる丁寧な作曲の指導を受ける事ができます。 |

| 楽曲分析・音楽理論 (月1回) |

木下愛子 | 水 | 16:00~ 17:30 |

テーマの一曲を一年かけて楽式分析し、論文にまとめます。主題がどのように変化していくか、また色々な要素の使われ方、曲の構造などを中心に分析していきます。 |

日本文化史 |

飯島一彦 | 金 | 10:30~ 16:15 |

日本文化の基層となった諸要素を、古代から近世まで概観します。とくに各時代の象徴的な文化遺産に焦点をあて、それを創造した人々の思考・美などを映像から探ります。 |

| 日本歌謡史 (後期のみ) (隔年) |

飯島一彦 | 金 | 10:30~ 16:15 |

日本の「歌うウタ」の歴史を『古事記』『日本書紀』の昔から、現代のポップスに至る迄、楽しみながら学んでいきます。 |

| 邦楽理論 | 田辺明 | 金 | 10:00~ 11:30 |

邦楽理論全般についてテキストを用いて学びます。各楽器の五線譜における関係ほか、箏・三弦等を演奏する者にとって、実際に役立つ、生きた知識を得られます。 |

| 箏曲史 (隔年) |

谷垣内和子 | 土 | 10:30~ 12:00 |

「こと」という楽器の漢字の当て方は「箏」?それとも「琴」?から始まり、雅楽というアンサンブルから箏が独立して後の、箏をめぐる歴史の流れを学びます。 |

次回令和7年度開講予定科目 |

||||

| 邦楽鑑賞 謡曲歌唱法 (隔年) |

下平克宏 | 月 | 13:00~ 14:00 |

能楽の歌謡である「謡曲」の稽古を通してその発声法、音楽性、演劇性について探ります。 |

| 西洋音楽史・鑑賞 (隔年) |

小場瀬純子 | 西洋音楽は、宗教・政治・哲学・科学・日常の生活と様々に結びつき、さらに楽譜の開発や、楽器の発明によって創造され、発展してきました。その過程を種々の音源を通して学びます。 | ||

| 日本音楽史 (隔年) |

塚原康子 | 水 | 10:00~ 11:30 |

「日本の伝統音楽」について、それぞれの楽器・音楽の発生から現在に至る流れを学びます。本授業では、近代の音楽を取り上げます。 |

![]()

入学案内

![]()

本科入学試験

毎年3月中旬に学力・実技試験及び口頭試問を行い、その成績を総合して合否を実技試験当日発表します。

![]()

《試験科目》

「本科」

① 国語

現代文(詞を含む)・古文・文学史

② 音楽

A,簡単な音楽適正検査 B, 楽典(全般)

C, 唱譜(コールユーブンゲン「7度音程」まで)

D, 旋律の書き取り(8~12小節程度のもの)

E, 演奏―指定曲と選択曲

「本科楽理科」

上記本科①、②A~Cは共通であるが、②のD、Eは下記の通りとします。

D, (イ)和声の書き取り (ロ)簡単な16小節程度の作曲

E, 演奏―自由曲1曲。楽器は箏・三弦・尺八の中から自由に選択

別科入学試験

毎年3月中旬に音楽適性検査・実技試験・作文・口頭試問をおこない、合否を当日発表します。

※別科受験に於いて、当音楽院本科卒業生のみ入学試験は免除いたします。

予科・教養学科入学試験

毎年3月中旬に音楽適性検査・実技試験・作文・口頭試問をおこない、合否を当日発表します。

聴講科―入学試験はありません。

![]()

本科推薦入学試験

毎年10月中に実施。成績優秀と認められた場合「三宅芳朗・倫子奨学資金」より報奨金授与があります。

《試験科目》

「本科」

① 作文

② 簡単な音楽適正検査

③演奏―指定曲と選択曲(正派准師範試験で、優以上の成績合格者は指定曲免除)

「本科楽理科」

上記「本科」① ② は共通、下記の通りとします。

・話声の書き取り

・簡単な16小節程度の作曲

・演奏…自由曲1曲、但し、楽器は箏・三弦・尺八の中から自由に選択

(その他)

文化庁による研修制度「新進芸術家国内研修制度」また「海外芸術家招へい研修」の研修員を受け入れ、その研修プログラムにあわせて研修を行っています。

音楽院各科詳細、入学試験についてなどお問い合わせ、願書受付期間・学費・実技の指定曲などを記載した「正派音楽院案内・入学受付願書」を希望される方は音楽院事務局までご連絡下さい。

![]()

お問い合わせ

〒184-0013 東京都小金井市前原町3丁目29-14 042-316-4213

メール >>>

![]()

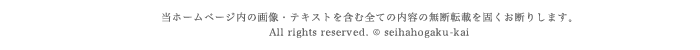

Seiha ミュージック アカデミー

![]()

![]()

![]()

桐韻会

![]()

![]()

正派音楽院卒業生の同窓会として発足し、1967年(昭42)より演奏活動を開始。レパートリーは古典から現代曲と幅広く、これまでに50回の定期演奏会を開催。全国に広がる会員は、常に自己研鑽に努めながら、国内外でのリサイタル・コンサートのほか、放送、録音や舞台芸術に携わり、流派を越えた様々な活動を展開している。また、身につけた基礎知識や演奏技術を生かし、正派道場、正派合奏団、正派音楽院の他、学校、音楽鑑賞教室、文化庁伝統文化教室事業などの指導にあたり、箏曲の裾野を広げる活動を積極的に行っている。

《委嘱作品》

カプリッチオ(牧野由多可 1973年)、飛騨によせる三つのバラード(長澤勝俊 1977年)、ZODIAC 黄道帯Ⅰ・Ⅱ(唯是震一 1979・1988年)、桃花源の宴(上野哲生 1982年)、早楽(永瀬博彦 1984年)、当世不思議絵巻(新実徳英 1986年)、十七弦のための協奏的即興曲(中島靖子 1997年)、昴の舞 プレイアデス舞曲集より(吉松隆 2006年)、箏群のためのマクロ・コスモス(新実徳英 2019年)、幻窓疾駆(田野村聡 2020年)

![]()

![]()